지진 피해가 외환시장에 혼란 줄 수 있다.

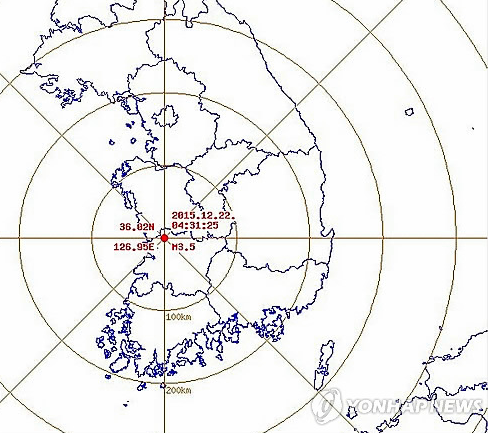

22일 오전 4시 30분께 전북 익산 북쪽 8㎞ 지점에서 규모 3.5의 지진이 발생했다고 전주기상지청이 밝혔다. 지역 주민들의 증언에 의하면 집 창문이 흔들릴 정도로 강한 진동을 느꼈다고 한다. 전북소방본부엔 100여 건의 지진 감지 신호가 들어왔지만, 인명피해나 재산 피해는 없는 것으로 알려졌다.

기상청에 따르면 올해 한반도에선 리히터 규모 2이상 지진이 13회 관측됐다. 연평균 지진 발생 횟수는 1980년대 16회, 1990년대 26회, 2000년대 44회, 2010~2014년 58회 등으로 점점 늘어나고 있다. 규모 5 이상의 강진도 2003년 3월 인천 백령도 해역, 2004년 5월 경북 울진 해역, 2014년 4월 충남 태안 해역 등에서 발생했다.

기상청 관계자는 "한국도 역사적으로 규모 5 이상으로 추정되는 지진을 관측한 기록이 적지 않다"며 "지진으로부터 결코 안전하다고 확신할 수 없는 만큼 대비가 필요하다"고 강조했다. 홍태경 연세대 지구시스템과학과 교수는 "한국도 지진 안전지대라고 할 수 없다"며 "조선왕조실록을 보면 규모 7에 육박하거나 넘어서는 지진 기록이 많이 나오는 것으로 봐서 시기의 문제일 뿐 대규모 지진이 언제든 있을 수 있다"고 설명했다.

KIEP대외정책연구원이 세계의 지진사태를 기반으로 자연재해로 인한 거시경제의 영향을 분석한 결과, 대부분의 사례에서 경제성장률이 최소 0.5%에서 2%까지 감소했으며, 단기적으론 물적 자본, 즉 운송수단이나 인프라 훼손이 생산 활동에 큰 피해를 주어 거시경제에 부정적 효과를 초래하게 했다. OECD 국가는 평균 1.33%의 피해를 입은 반면, 개도국은 9.72%포인트가 감소해, 선진국보다 개도국에서 피해가 크게 발생하는 것이 확인됐다. 이는 재해극복능력을 결정하는 사회경제적 요인에 큰 차이가 있기 때문이다.

또한 소득 수준이 높고 인적자본의 질이 높을수록, 정부의 경제적 비중 및 무역개방도가 높을수록, 그리고 외환보유고가 많을수록 자연재해로부터 빠른 회복을 보이는 것으로 분석되었다. 금융 및 경제 발전 수준이 높고 자본조달 능력이 높을수록 피해복구를 위한 자본투입이 용이해져 자연재해의 부정적 영향으로부터 더욱 자유로울 수 있기 때문이다.

한국의 경우, 경제 및 사회 제반 여건은 일본 등 선진국에 비해 발전 정도가 다소 부족하지만, 자연재해 발생 시 경제성장에 크게 타격을 받을 수준은 아닌 것으로 판단된다. 외환보유고가 높은 데다, GDP 대비 수출 비중과 낮은 자본개발도 지수로 자연재해 발생 시 회복에 도움을 줄 것으로 판단되기 때문이다. 다만 재해 발생 시 외국인 자본 유출로 외환시장에 혼란이 올 가능성은 있다.

![[김형길 작가가 3월 29일 진행된 ‘작가와의 대화’에서 자신의 작품에 대해 말하고 있다]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978386/3-29.jpg?w=60&h=51)

![[2025 부다아트페어 포스터]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978394/2025.jpg?w=60&h=51)

![[오만철 작가가 구구갤러리 전시에서 자신의 작품에 대해 설명하고 있다]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978326/image.jpg?w=60&h=51)

![[한중미술협회 초대전에 기념 촬영을 하는 참여 작가들과 내외 귀빈들, 사진제공 박철 사진작가]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978334/image.jpg?w=60&h=51)

![[2025년 볼리비아 우유니 사막]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978106/2025.jpg?w=60&h=51)

![LG전자와 기아의 모빌리티 AI 솔루션 도입 MOU [LG전자 제공]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978445/lg-ai-mou-lg.jpg?w=288&h=168)