'2018 부산국제모터쇼'가 오는 17일까지 진행된다. 가장 인상적인 부스는 메르세데스-벤츠였다.

최신 차, 더욱이 메르세데스-벤츠는 이같은 행사에 고급스러운 차를 늘어놓았을 것이라는 연상을 하게 되지만 몇백년 전 과거의 클래식 차들이 전시 돼 있어 눈길을 끌고 있다. 부스는 클래식카를 비롯 미래차와 레이스 카가 자리하고 있다.

부산모터쇼에서 메르세데스-벤츠 코리아가 만든 책자의 앞면에는 왼편에 세계 최초 자동차인 페이턴트 모터바겐이, 오른편에는 콘셉트카 EQA가 마주하고 있다. 시대의 흐름, 기술의 변화를 느낄 수 있다. '미래는 과거에서 시작된다'란 문구도 인상적이다.

전시관에는 10여종의 클래식 카가 놓여있다. 전시관에 있는 차는 진짜 당시 차가 아닌 레플리카(replica)이다. 전시된 모든 차는 독일 박물관에서 가져온 것으로 알려졌다.

메르세데스-벤츠는 1886년 칼 벤츠가 세계 최초의 내연기관 자동차를 발명한 것으로 부터 시작됐다. 창업 정신은 '최고가 아니면 만들지 않는다(The Best or Nothing)'였다. 칼 벤츠는 1886년 1월, 독일 특허청에 특허번호 '37435'를 냈는데, '말 없는 마차'라고 불렸다. 발명품의 이름은 '가스엔진으로 움직이는 차량'이었다.

특허번호는 등록됐고 자동차 시대는 시작됐다. 세계 최초 차인 페이턴트 모터바겐을 통해 자동차 시대의 포문이 열렸다. 칼 벤츠의 발명품인 자동차는 당시, 그 자체로 역사를 바꿀 만큼 의미가 컸으나 처음 접한 사람에게는 낯설다 못해 무섭기까지 한 존재였다. 첫 차는 마차라기보다는 움직이는 의자에 가까웠다.

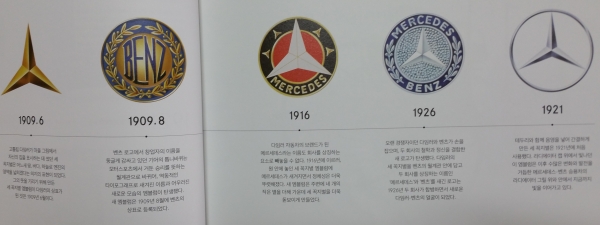

엔진 기술의 선구자인 고틀립 다임러의 '괘종시계 엔진'은 자동차의 시대를 앞당겼다. 그리고 다임러의 조수였던 빌헴름 마이바흐, 베르타 벤츠, 에밀 옐리네과 메르세데스가 세 꼭지별의 역사를 쓰기 시작했다. 세 꼭지 별의 시작은 1909년 6월, 고틀립 다임러가 마을 그림에서 자신의 집을 표시하는 데 썼던 것에서 시작됐다. 이는 어느새 땅, 바다, 하늘로 엔진의 영역을 넓히겠다는 의지의 표현이 됐다.

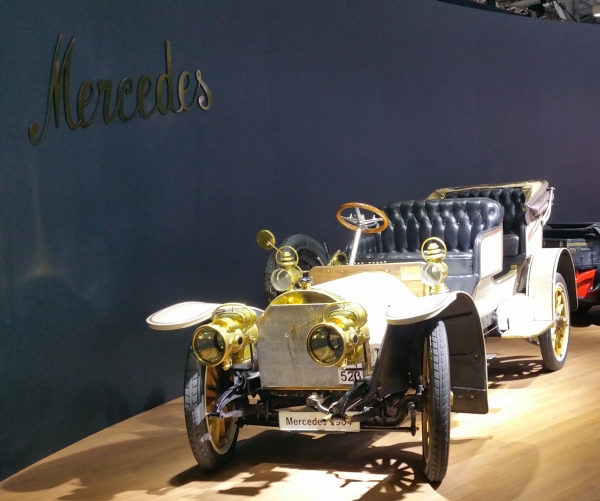

1901년부터 생산을 시작한 메르세데스-심플렉스는 큰 인기를 얻었다. 실플렉스는 새 차의 장점을 알리기 위해 다임러가 '새로운 메르세데스의 간결함'을 뜻하는 이름을 더한 것이다. 전시장에는 메르세데스-심플렉스 28/32 hp가 전시 돼 있는데 대형 고급차와 소형차 사이에 자리한 모델이었다.

1924년 슈퍼차저 엔진이 완성됐고 배기량은 4.0리터와 6.3리터 두 종류였다. 이 중 더 높은 출력은 내는 직렬 6기통 6.3리터 엔진은 당대 최상위 모델인 24/100/140 PS에 탑재됐다. 세 개의 숫자는 엔진의 출력을 뜻한다. 24/100/140 PS는 5인승 오픈 투어러를 기본으로 최고급 풀만 세단에 이르기까지 다양한 형태로 만들어졌다.

1934년 '실버 애로우'라 불린 레이싱카 메르세데스-벤츠 W 25가 나왔다. 1930년대 초반는 세계적 대공황의 여파로 암울한 시기였다. 당시 모터 스포츠는 사람들에게 사막의 오아시스처럼 다가왔다. 그런데 첫 경주 출전을 하루 앞두고 예상치 못한 문제가 발견됐다. 차 무게가 규정에서 정한 750킬로그램보다 1킬로그램 가까이가 무거웠다. 기계적인 부분에 손을 대지 않고 무게를 줄이기 위해 갖은 방법을 다 시도했다. 차에 칠한 흰색 페인트까지 모두 갈아내고 나서야 겨우 무게를 맞출 수 있었다.

W25 경주차는 은색 알루미늄 차체를 드러낸채 경주에 출전했고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 이후 W25 경주차는 연승 가도를 달리며 은빛 화살 즉 실버 애로우라는 별명이 붙었다. 다른 독일 브랜드들도 알루미늄 차체를 쓰면서 은색은 독일 경주차의 상징이 됐다. 지금까지도 그 명맥이 이어져 메르세데스-벤츠 F1팀의 이름은 실버 애로우다.

제2차 세계대전 이후 메르세데스-벤츠는 폐허 속에서 미래를 열기 위해 팔을 걷어 붙였다. 다시금 정상의 프리미엄 브랜드로서 과거의 명성을 되찾을 수 있도록 대형 럭셔리 세단을 개발하는 작업에 나섰는데 그 차량은 220Cabriolet B(W 187)이다. 당시 메르세데스-벤츠의 실질적인 최고 모델이었고 S-클래서의 직계 조상으로 볼 수 있다. 이 차가 발전을 거듭, 오늘날의 S-클래스가 된 것이다.

오랜 공백기 이후 메르세데스-벤츠 브랜드의 순수 혈통 스포츠카가 부활한 것은 1954년의 일이다. 해당 차량은 300L이다. 많은 사람에게 가장 아름다운 메르세데스-벤츠로 기억되는 차다. 도어를 위로 들어올렸을 때 마치 갈매기가 날개를 펼친 듯한 모습이 되는 걸윙(gull-wing) 도어는 차체 옆 부분 공간을 많이 차지하는 탓에 일반 승용차와 같은 형태의 도어는 달 수 없었기 때문에 나온 형식이었다. 기능과 디자인의 결합이라는 철학은 이후의 모든 메르세데스-벤츠 스포츠카에 영향을 미쳤고 지금까지도 그 정신은 이어지고 있다.

럭셔리 세단 600은 처음부터 소수의 특별한 고객을 위한 차였다. 대부분 고객의 취향과 요구에 따라 맞춤 제작해 꾸밈새가 똑같은 차는 거의 존재하지 않았다. 메르세데스-벤츠 내부에서 W100으로 불린 600은 4도어 세단으로도 제작됐지만 상당수는 차체 중간을 늘린 리무진 형태의 풀만으로 나왔다. 실내에는 7-8명이 탈 수 있었다. 서로 마주보는 형태이고 새로운 시도였다. 도어는 4개와 6개 중 하나를 선택할 수 있었다.

600은 세계 각국의 지도자와 왕족, 유명 인사가 대중 앞에 설 때 그들이 지난 권력과 명예를 상징하는 존재였다. 600의 품격과 권위는 지금의 메르세데스-마이바흐 S 600 풀만으로 이어지고 있다. 풀만이라는 이름은 현재는 방탄차에 붙여지고 있다.

부스에는 순수 전기 컨셉카 EQA가 전시 돼 있는데 해당 차량을 봄과 동시에 클래식 카, 레이스 카를 보게 되면 시간의 흐름이 느껴진다. 부스는 모터쇼가 아닌 박물관에 온 듯 했다. 차별화를 보이는 시도였고 독일 멀리서 가져와 많은 노력 또한 필요했을 것이다. 그곳 박물관에서 이번에 한국에 옮겨지며 처음 밖으로 차가 나오기도 했다.

자동차는 무엇보다 이동수단이며 탈 것이다. 페이턴트 모터바겐이 나오게 된 과정에서도 말 없는 마차를 만들기 위한 시도가 있어왔다. 내연기관이 동력원이 됐고 이후 자동차가 세상에 나오게 된 것이다.

130여년의 역사를 갖고 있는 메르세데스-벤츠는 모빌리티에서 커넥티드, 자율주행, 공유 및 서비스, 전기 구동화, 'CASE' 전략(Connected, Autonomous, Shared & Service, Electric)을 제시하며 친환경 미래 모빌리티 개발에 박차를 가하고 있다. 전기차 브랜드 EQ를 필두로 하고 있다.

이번 부산모터쇼에서는 메르세데스-벤츠의 과거와 현재 그리고 미래를 한자리에서 볼 수 있다. 오늘의 메르세데스-벤츠만 알고 있는 이들에게는 흥미있는 시간이 될 것으로 보인다.

![[창립 20주년을 맞이한 사색의향기 이영준 대표]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/972832/20.jpg?w=60&h=51)

![[열린선원 대웅전 법회]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/972841/image.jpg?w=60&h=51)

![[‘ART OF 8 WITH JAZZ’ 전시]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/972725/art-of-8-with-jazz.png?w=60&h=51)

![[서울교육삼락회 회원들이 캠페인을 펼치는 모습]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/972710/image.jpg?w=60&h=51)

![[안성 파라밀 요양원 나눔 봉사하는 미고사]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/972712/image.jpg?w=60&h=51)

![SK케미칼의 AI 위험성평가 시스템 [SK케미칼 제공]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/972878/sk-ai-sk.jpg?w=288&h=168)