미국이 대중(對中) 반도체 수입 의존도를 줄이기 위해 공급망 재편을 추진하면서 대만이 최대 수혜를 봤다는 분석이 나왔다.

소재·부품·장비 등 수입의존도가 높은 우리나라에게 미국 시장 내 점유율을 확대할 기회라는 주장이 제기됐다.

다만 미국과 반도체 관련 협력을 확대하는 과정에서 중국과의 마찰을 최소화할 대비책이 필요하다는 제언이다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 28일 발표한 '글로벌 반도체 공급망 재편에 따른 한국의 기회 및 위협요인' 보고서에 따르면 미국 반도체 수입 시장에서 중국이 차지하는 비중은 2018년 30.1%에서 지난해 11.0%로 감소했다.

같은 기간 대만의 점유율은 9.7%에서 17.4%로 7.7%포인트 상승했고, 베트남은 2.6%에서 9.1%로 6.4%포인트 올랐다.

한국의 점유율은 11.2%에서 13.2%로 2.1%포인트 늘어나는 데 그쳐 미중 디커플링(탈동조화)에 따른 반사이익이 크지 않은 것으로 분석됐다.

연구원은 우리나라 반도체 산업이 과도한 대중 수출 의존 구조에서 탈피하고 새로운 수요처를 확보하기 위해서는 미국 반도체 시장에서 반드시 경쟁력을 갖춰야 한다고 조언했다.

미국은 전 세계 반도체 수요의 21.6%를 차지하고 있다.

그러나 낮은 연구개발(R&D) 투자 비율과 소재·장비의 높은 해외 의존도가 장애물로 작용하고 있다고 지적했다.

지난해 한국의 반도체 매출 대비 R&D 투자금 비율은 8.1%로 미국(16.9%), 중국(12.7%), 일본(11.5%), 대만(11.3%)보다 낮았다.

보고서는 최근 메모리 반도체 수요 부진으로 국내 반도체 기업의 설비 투자가 위축될 가능성이 있다며 세액공제율과 R&D 지원을 확대해야 한다고 강조했다.

최근 대만은 R&D·설비 투자 세액공제를 기존 15%에서 25%로 확대하는 개정안을 발의한 반면 한국은 대기업 세액공제를 현행 6%에서 8%로 늘리는 데 그쳐 경쟁에서 뒤쳐질 수 있다는 것이다.

보고서에 따르면 3나노 기술은 한국이 대만보다 3개월 앞섰으나 공정의 안전성과 생산성은 대만이 우위를 점하고 있는 것으로 평가된다.

글로벌파운드리(반도체 위탁생산) 부문에서 대만 TSMC 비주잉 50%를 상회했으며 삼성전자는 15% 내외 점유율로 2위를 차지했다.

한국은 세계 최초 3나노미터 양산 기술 개발에 성공해 주요국 중 최고 수준의 미세공정 기술력을 보유하고 있으나 대만에 비해 낮은 수율이 한계점으로 작용했다는 분석이다.

자국 내 반도체 생산량이 가장 많은 국가는 대만으로, 2021년 기준 대만 내에서 생산되는 반도체는 전 세계 생산량의 24.2%로 전 세계 1위를 차지했다.

이어 한국 19.9%, 중국 17.6%, 일본 14.7%, 미국 10.2% 순이다.

수입 금액이 1만달러 이상인 80개 반도체 장비 중 특정 국가에 대한 수입 의존도가 90% 이상인 품목은 37.5%(30개)를 차지해 주요국 중 가장 높았다.

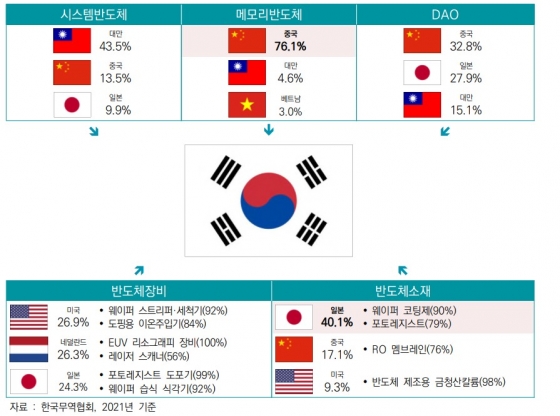

보고서에 따르면 우리나라는 반도체 완성품을 주로 대만과 중국으로부터 수입하고 있다.

2021년을 기준으로 시스템 반도체의 대만 수입 비중은 43.5%, 메모리반도체의 중국 수입 비중은 76.1%로 나타났다.

한국기업의 중국 현지 공장 생산 물량 확대로 메모리반도체의 대중 수입 비중이 높은 것으로 해석된다.

반도체장비는 미국 26.9%, 네덜란드 26.3%, 일본 24.3% 등에서 주로 수입하고 있다.

국가별 비중이 고르게 분포돼 공급망 리스크가 적은 것처럼 보이지만 세부 품목별로 보면 일부 첨단장비는 특정국에 대한 의존도가 높은 것을 알 수 있다고 보고서는 지적했다.

노광장비는 네덜란드에 전적으로 의존하고 있고 이온주입기는 미국 수입 비중이 84%에 달한다.

반도체 소재는 일본 40.1%, 중국 15.8%로 의존도가 높다.

보고서에 따르면 한국 반도체 산업은 미세공정 기술경쟁력, 수출경쟁력, 생산 능력 등 대부분 분야에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖췄지만 장비·소재의 높은 대외의존도가 고질적인 문제점으로 지적받아 왔다.

국가 차원에서 소재·부품·장비 경쟁력 강화를 위한 노력을 기울여 왔지만, 여전히 주요국에 비해 특정국 수입의존도가 높은 실정이다.

2021년 기준 우리나라는 수입금액 1만 달러 이상인 반도체장비 품목(HS10단위 기준) 중 37.5%가 특정국 수입의존도 90% 이상인 것으로 나타났다.

대만(12.1%), 미국(0.0%), 중국(0.0%), 일본(0.0%) 등 주요국에 비해 많은 품목이 공급망 교란에 취약하다는 것이다.

보고서는 그러나 이러한 관점에서 볼 때, 미국이 주도하고 있는 新공급망 재편은 한국이 취약한 장비·소재 분야에서 안정적인 공급망을 구축하고, 중국을 대체할 수 있는 신규시장을 확보할 수 있는 기회라고 할 수 있다고 주장했다.

반도체장비와 소재는 미국, 일본, 유럽 등이 시장의 대부분을 점유하고 있고 중국의 비중은 미미한 수준이기 때문에 미국 우방국 중심의 공급망 구도에 우리나라가 참여하게 된다면 보다 안정적인 수급체계를 마련할 수 있을 것으로 예상된다.

최근 미국 수입시장에서 중국이 차지하는 비중이 급감했고(2018년 30.1% → 2021년 11.0%), '반도체 및 과학법'에 따라 미국 내 반도체 설비 투자에 대한 인센티브가 확대되면서 우리기업이 미국 내 점유율을 높일 수 있는 좋은 기회가 될 것이란 설명이다.

도원빈 무역협회 연구원은 "대만은 적극적인 정부 지원을 바탕으로 미국 시장에서의 영향력을 확대하고 있다"며 "미국이 중국의 반도체 굴기를 견제하고 있는 지금이 미국 시장을 선점할 적기"라고 말했다.

다만 우리나라가 미국과 협력하는 과정에서 중국과의 마찰이 발생할 수 있다는 점은 중요한 위협 요인이 될 것으로 예상된다.

2021년 기준 중국은 우리나라 수출의 25.3%와 수입의 22.5%를 차지하는 최대 교역국이며, 주요국과 비교해도 우리나라의 대중국 수출입의존도는 높은 편이기 때문이다.

보고서는 중국이 우리나라 반도체 수입을 제한하는 등 보복성 경제제재에 나설 경우 수출에 큰 타격을 입을 수 있으므로, 대중국 리스크를 최소화하기 위한 대비책을 사전에 마련할 필요가 있다고 제언했다.

![['판: 프로젝트1 월담' 전시]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978710/1.jpg?w=60&h=51)

![[김형길 작가가 3월 29일 진행된 ‘작가와의 대화’에서 자신의 작품에 대해 말하고 있다]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978386/3-29.jpg?w=60&h=51)

![[2025 부다아트페어 포스터]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978394/2025.jpg?w=60&h=51)

![[오만철 작가가 구구갤러리 전시에서 자신의 작품에 대해 설명하고 있다]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978326/image.jpg?w=60&h=51)

![이마트 푸드마켓 고덕점 [이마트 제공]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/978707/image.jpg?w=288&h=168)