이창근 화학공학 박사가 앞으로 2년동안 학회를 이끌어나갈 새로운 학회장으로 선출되었다.

이 학회장은 이번 취임사에서 정부와 국민에게 신재생에너지에 대한 신기술과 정보를 전달하겠다는 포부를 보였다.

특히 학문과 산업의 발전과 신재생 보급에 따른 문제를 해결하는 플랫폼 역할을 학회 운영 방향으로 제시했다.

신재생에너지학회는 매년 국제 학술대회인 AFORE를 정기적으로 개최하여 산학연 연구발표 및 인적 네트워킹을 통해 신재생에너지 분야의 기술을 발전시키기 위한 노력을 기울이고 있다.

이 학회장이 밝힌 학술대회의 중요 요소는 국내외적인 중요 현안이나 이슈들이다.

이를 통해 정부나 타 학회로부터 재생에너지에 대한 이슈가 제기되면 학회회원들의 검토를 거쳐 대응자료를 배포하고, 솔루션을 제공하는 과제를 수행하는 것이다.

또한 해당 기간이 아니더라도 상황에 따라 별도의 포럼 심포지엄을 열기도 하며, 학술대회에서 나오는 정보 중 정책적인 사항들을 정부에 전달하여 신재생에너지 사업을 선도하고 있다.

이 학회장은 “지속적인 학술대회 개최와 발맞추어 언론 홍보를 강화하여 재생에너지에 대한 정확한 정보를 국민들에게 제공해야 한다”고 진단했다.

신재생에너지는 분명 친환경적이지만, 이를 바라보는 국민들의 시선이 곱지만은 않다.

가격이 비싼 신재생에너지를 사용하면 자연스레 전기료도 올라가지 않을까하는 걱정에서다.

이 학회장은 국민의 우려를 알고 있다며 “신재생에너지 비용은 20년 전의 가격과 비교해 보면 기술의 발전으로 인해 석탄, 천연가스 등의 화석연료 발전 단가와 비교할 수 있을 정도로 떨어졌다.”라고 답했다.

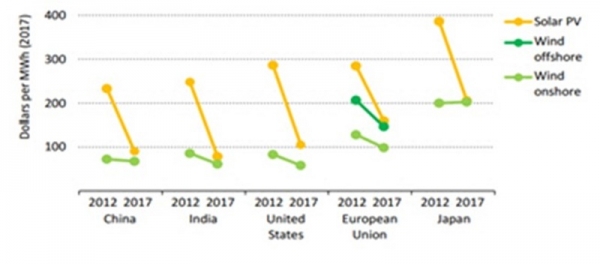

이를 뒷받침하는 근거로는 학회가 제공한 2017년 에너지경제연구원의 ‘태양광 원가 분석을 통한 균등화 비용 국제 비교 분석’을 들 수 있다.

위 그래프를 살펴보면 태양광 에너지의 발전 단가가 2012년부터 5년간 급격하게 내려가고 있는 것을 확인할 수 있다.

아직 가야할 길이 남아 있긴 하지만, 신재생에너지 사업이 꾸준히 발전하고 있음을 확인시켜주는 지표다.

그 외에도 태양광 폐 패널 역시 계속해서 제기되어 온 문제다.

태양광 폐널을 만들 때 중금속이 사용되며, 이를 폐기하면 그대로 환경 오염으로 이어진다는 지적이 나온지는 꽤 오래 되었다.

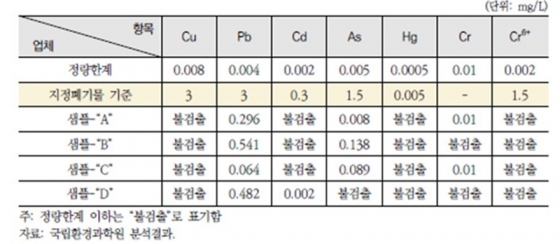

그러나 이 학회장은 학회가 현행 폐기물 관리법 시행규칙에 따라 대상 중금속 7가지에 대해 분석한 결과 모두 ‘지정폐기물 기준 미만’에 해당한다고 밝혔다.

실제로 한국환경연구원(KEI)의 2018년 정책 보고서에 따르면 유럽 RoHS(유해물질 사용제한 제도)와 국내 환경성 보장제도에 의해 규제되는 전기·전자제품 내 중금속 함량은 허용 기준 미만으로 나타났다.

이와 관련해 이 학회장은 “태양광 폐 패널은 ‘폐기물’이 아닌 ‘순환자원’으로 재활용 기술을 통해 처리가 진행 중이다.”라고 전했다.

학회의 발표에 따르면 유럽의 경우 이미 폐 패널의 재활용 의무화가 진행되어 모듈 구성 소재를 재자원화하고 있으며, 국내에서도 연간 3,600톤 처리 규모의 태양광 재활용센터 구축사업이 진행 중에 있다.

아울러 현재 국내에서도 태양광 패널 재활용 법제화가 진행 중이며 패널 판매비용에 이미 재활용 비용이 포함되어 있어 그 금액이 재활용에 사용되고 있다.

마지막으로 현재 떠오르고 있는 탄소 포집저장(CCS) 기술의 한계에 관해서 이 학회장은 CCS 기술이 제한적으로 사용되는 이유와 발전 상황에 대해서 전했다.

기본적으로 CCS 기술이 발전소에 적용되기 위해서는 먼저 발전소의 실 규모가 500MW에 도달해야 한다.

현재 한국에서 시범 중인 포집 규모는 10MW 정도이며 이는 한 단계 더 규모의 격상이 필요함을 뜻한다.

이러한 CCS 기술의 한계에 대해서 이 학회장은 “현재 포집이 제한되는 이유는 포집보다는 포집한 이산화탄소를 영구 격리할 수 있는 안전한 저장소와 수십 년 이상 저장할 수 있는 대형 저장소의 위치가 확정되지 않았기 때문”이라고 답했다.

이어 “현재 이를 위해 현재 국내 지층구조에 대한 시추 작업이 진행 중에 있다.”라는 말을 전했다.

![[양병구 작가 제53회 초대전]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/977504/53.jpg?w=60&h=51)

![[제83회 차홍규 초대전]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/977502/83.jpg?w=60&h=51)

![[동국대 자비명상지도사 2급 과정 30기 수료식 단체 사진]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/977497/2-30.jpg?w=60&h=51)

![[완성된 쌀누룩]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/977367/image.jpg?w=60&h=51)

![[이참 대표와 이근배 회장]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/977265/image.png?w=60&h=51)

![삼성물산 [연합뉴스 제공]](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/977101/image.jpg?w=288&h=168)